始まっている公文書 デジタル時代 その1 ~ 行政機関での保存期間短縮と国立国会図書館への早期の移管 ~

- コラム

- アーカイブ

令和8年(2026年)に、国会議事堂の隣に新公文書館が開設される計画です。この新公文書館は、当然ながら、本格的なデジタル化への対応を予定しています。これに合わせ、国立公文書館だけではなく、行政文書の管理方法が大きく見直されてきています。

デジタル化の影響を受け、変更された行政文書管理の改正点について、2点紹介します。これまで、紙文書が記録に主体であった民間企業のケースの参考にして頂きたく存じます。

今回は、「行政機関での保存期間短縮と国立国会図書館への早期の移管」について説明します。これは、今までは紙文書であった故にシーケンシャルな運用しかできなかったところを、デジタルであるメリットを活かしてパラレルに処理を進めるものです。

公文書管理の目的

公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)の目的は、その第1条に規定されているように、「行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」であり、地方自治体においても同じように努力するように求められています。

公文書管理法のポイント

内閣府の「公文書等の管理に関する法律のポイント」によれば、そのポイントは次の5点です。

① 統一的な文書の管理ルールを法令で規定

② 移管制度の改善

③ 文書管理をチェックする仕組みを導入

④ 外部有識者・専門家の知見を活用

⑤ 特定歴史公文書等の利用促進

特に、①、②については、デジタルと関連性が強いので、公文書管理法上の記載を確認しておきましょう。

① 統一的な文書の管理ルールを法令で規定

これまで、行政機関ごとに、バラバラだった文書の管理ルールを第4条で、文書作成、第6条で、保存、第7条で、行政ファイル管理簿を規定し、統一的な文書の管理ルールを公文書管理法で規定しています。

② 移管制度の改善

第5条で、国立公文書館への移管をできるだけ早い時期に設定すること、第8条で、移管対象はすべて国立公文書館に移管することを規定しています。

公文書管理法では、具体的な実行策を「行政文書の管理に関するガイドライン」に落とし込んでいます。これまで紙文書を前提としていましたが、デジタル文書が前提となったことでガイドラインの改定も行われています。「行政文書の管理に関するガイドライン」の最新版は、令和4年2月7日版です。

行政機関での保存期間短縮と国立国会図書館への早期の移管

(1)ガイドラインの改正点

国立公文書館等に移管する30年保存文書(法律、条約、閣議決定等)の保存期間を20年に短縮し、早期に移管する。行政機関において必要な場合には、継続して写しを保存しておくことを許しています。

(2)改正の考え方(公文書管理委員会資料から抜粋まとめ)

・デジタルの文書を行政機関において長期(30年間)保存することについては、リスクがあるとの指摘があるので、より早期に(20年間保存の後)国立公文書館等に移管します。

・一方、行政機関の利便性に配慮して、行政機関において必要な場合には、継続して写しを保存しておくことが考えられます。

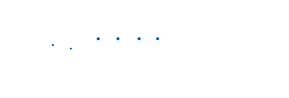

(3)【Before】行政機関において電子文書を30年保管した場合のリスクの考察

各行政機関で電子文書を30年保管した場合のリスクについて、図1で考察します。

①各行政機関でのリスク

・見読性維持リスク

技術の進歩が速いため、時間が経過するほど、文書登録時に使用していた電子文書のビューワーが提供されない、入手困難となるリスクが高くなります。そのような場合には、ファイルフォーマット変換も必要となります。特に、30年という期間は個々の行政機関で対処するには、長すぎるといわざるを得ません。

・電子文書管理システム長期維持リスク

技術進歩が速く、各行政庁がそれぞれ独自に電子文書管理システムに対しマイグレーションなどを行い文書を30年間維持する必要があり、難易度が極めて高いと考えられます。

・システムトラブルからの復旧、ランサムウェア攻撃対するリスク

少なくともデータを消失させない対策が必要であり、これもリスクが高いと言えます。

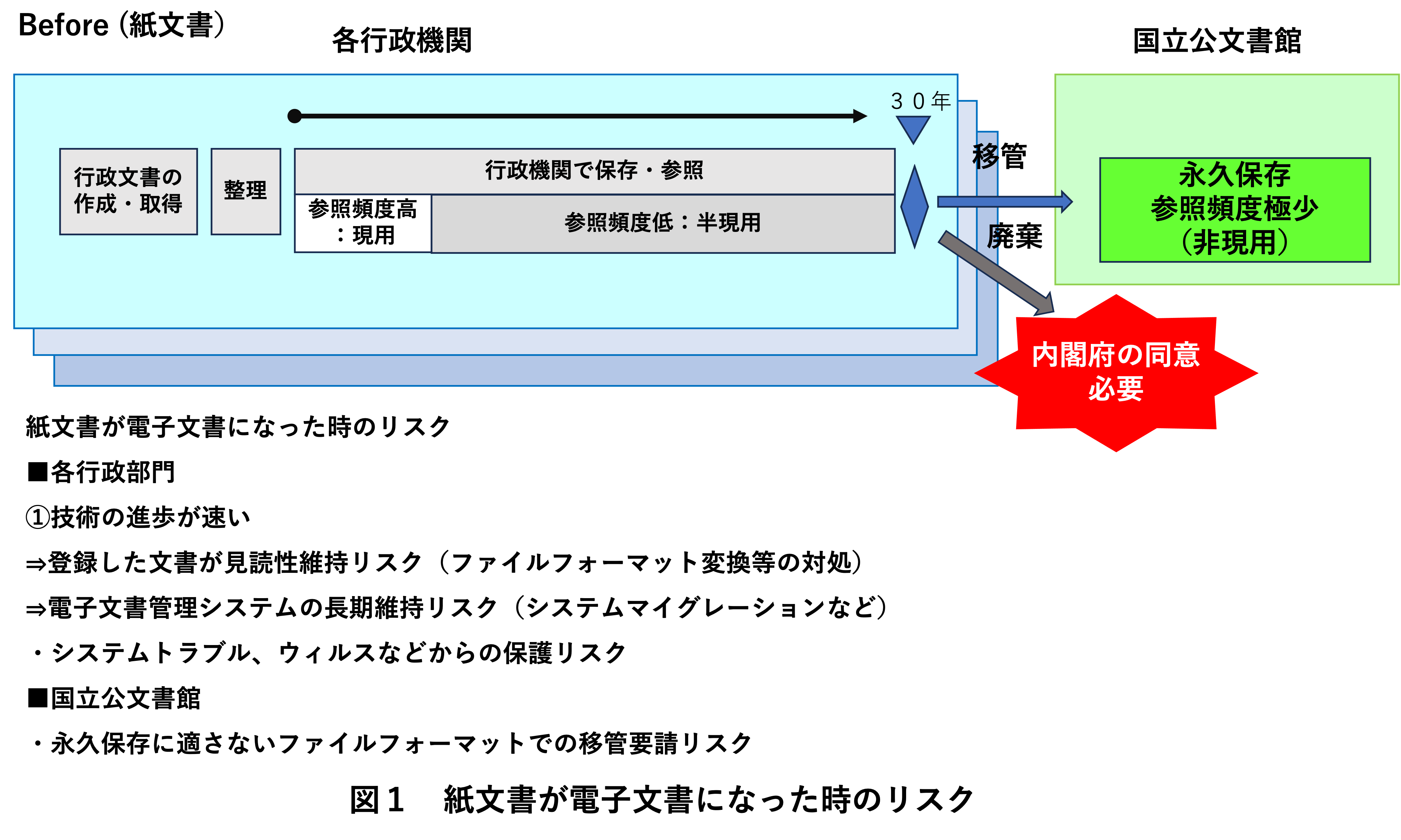

(4)【After】行政機関において電子文書保管を20年に短縮した場合のリスクの考察

各行政機関で電子文書保管を20年に短縮した場合のリスクについて、図2で考察します。

①各行政機関でのリスク

・見読性維持リスクについては、30年保管に比べれば、半減する程度の効果は期待できるものの、技術の進歩が速く、まだ、リスクが十分取り除かれた状態ではないと考えられます。

他の方法も併せて実施することで、リスク低減が必要な状況と考えます。

・電子文書管理システム維持リスクについては、データ維持期間を短縮することで、リスク低減効果は多少あると考えられますが、電子システムにとっては20年間は十分長く、対策としては、まだ、十分とはいえないでしょう。

・システムトラブルからの復旧、ランサムウェア攻撃対するリスク

リスクについては、変化はないと考えます。

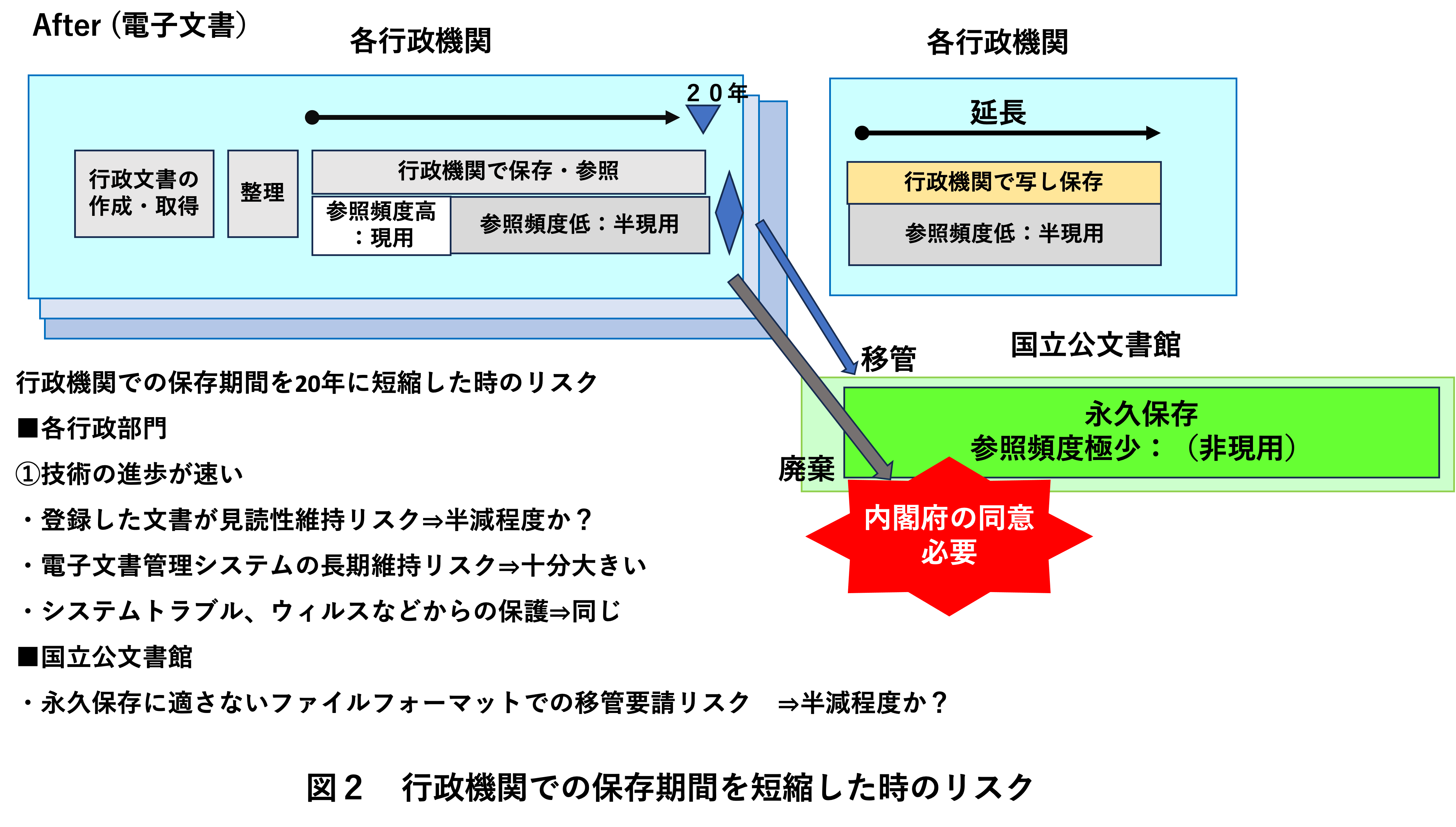

(5)従来の文書ライフサイクル

従来の文書ライフサイクルは、図3のように全プロセスがシーケンシャルとなっています。これまでは紙文書を前提としていることから、原本は一つであり、プロセスを並行に走らせることはできませんでしぃた。 尚、日本の民間企業においては、歴史的に重要な資料を「アーカイブズ(資料館など)」に保存する活動は、まだ、低調です。

(6)電子文書の長期保存したライフサイクル

電子文書に関して言えば、現在のところ、技術進歩が速いことから、概ね10年を超える保管/保存期間については、以下の2つのリスクが高まると考えられます。

・見読性維持リスク

・電子文書管理システムの維持リスク

①見読性維持リスクへの対応

長期保存を必要とする電子文書を登録時には識別し、PDF/Aのような長期保存フォーマットを利用することで、リスクを低減することができます。

②電子文書管理システムの維持リスクへの対応

紙文書の場合、保管期は利便性・アクセスの速さを優先して文書を居室に置き、保存期には保管コストを優先してアクセス時間のかかる書庫や賃料の安い外部倉庫が利用されてきました。

これと同じように考えると、電子の場合の保管期には、利便性が高くアクセスの速い電子文書管理システムが必要とされ、保存期においては利便性やアクセス性能は多少犠牲にしてもシステムマイグレーションなどのシステムの長期維持性が必要となります。これは、保管・保存期間が、20年、30年、40年と長くなるほど重要になります。

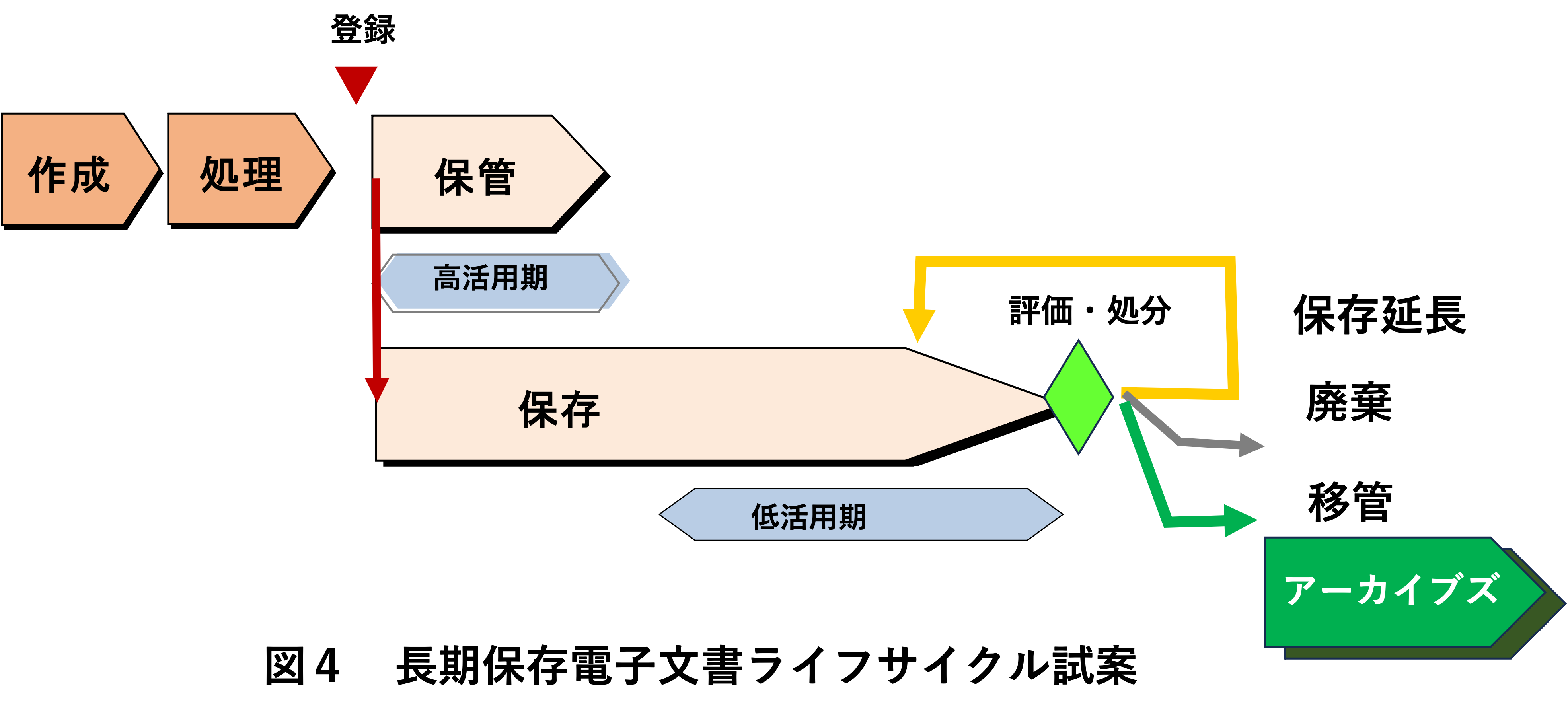

行政文書のガイドラインのように、電子文書はコピーしてもどちらも同じ内容という考え方からすると、図4のように、文書登録時に保管システムと保存システムに同時に登録し、保管システムでは高活用期に対応し、保存システムでは低活用期に対応するというライフサイクルも考えられます。

実際の場面では、長期保存が必要な電子文書については、社内の各部署での保存・維持が困難として、全社対応部署を設け、まとめて管理している事例もあります。

まとめ

今回は、「行政文書の管理に関するガイドライン」の変更点から「行政機関での保存期間短縮と国立国会図書館への早期の移管」を取り上げ、民間企業においても、電子文書の長期保存については、従来のシーケンシャルプロセスのライフサイクルモデルから、図4に示すような保管システム、保存シスレムを並行して使うライフサイクルモデルが有用である可能性を示しました。

次回は、「行政文書の管理に関するガイドライン」の変更点から「随時ファイル方式」を取り上げます。